Saber cómo comenzó la vida, cómo se dio el tránsito de algo sin vida a algo con ella, ha sido siempre una gran incógnita. Durante siglos, la única respuesta provenía de las concepciones religiosas. En el caso de Occidente, la respuesta tenía su origen indudablemente en la Biblia, más exactamente, en su primer libro, el Génesis. Dios lo había creado todo. Los creacionistas —como se nos ha denominado— creemos que este libro no contiene una verdad científica. El libro es la revelación de la acción creadora de Dios, de la cual partimos para explicar el origen de todo lo que podemos ver y de lo que no. A pesar de no presentarse como verdad científica, no hay contradicción entre lo dicho en el Génesis y lo que la ciencia ha descubierto hasta el momento.

Desde los comienzos de la cristiandad, ha habido innumerables interpretaciones que han fijado diversas posturas respecto al significado de este primer libro de la Biblia. Hay personas que lo han interpretado de un modo totalmente literal. Para ellos, los días descritos allí son días de veinticuatro horas. Según esto, el tránsito de la nada a un inmensurable universo material (con nosotros a bordo) tomó una semana de siete días calendario. Después de ese momento, se empiezan a desarrollar todas las historias que nos narra el Antiguo Testamento. Para ellos, la Tierra tiene apenas unos miles de años de antigüedad. Por tal razón se les conoce como «creacionistas de la Tierra joven». Otras personas interpretan esos días bíblicos como periodos de millones de años, en cada uno de los cuales Dios ha intervenido para hacer que la materia avance en la formación del universo y de la vida (siendo nosotros su obra maestra y especial). A este grupo, dentro del cual yo me encuentro, se le conoce como «creacionistas de la Tierra antigua». Gracias a esta forma de interpretar el Génesis, he podido compaginar mejor su narrativa con los descubrimientos científicos. Pero, independientemente de cómo se interprete, todos concuerdan en que lo fundamental, lo que realmente importa, es lo que nos revela el primer versículo: «En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra». Los ateos siguen sin poder encontrar una respuesta a la pregunta por el origen de la materia prima del universo. Nosotros los creyentes la tenemos. Dios creó todo. Él proveyó a la materia de la información necesaria para organizarse tal y como lo ha hecho, formando el universo y la vida que conocemos.

La versión del Génesis era la aceptada por la mayoría de los biólogos del siglo xviii. Para ellos, que cada especie tuviera el complejo diseño que le permitía vivir en un ambiente especifico y de una determina forma —lo que denominaron «adaptación»— era la evidencia inequívoca de la autoría intelectual de Dios. Cada forma de vida llevaba consigo la firma de su creador y se podía leer en ella la palabra «diseño». Cada especie había sido diseñada para vivir en su respectivo ambiente. El pescado tiene branquias para vivir bajo el agua; las aves, alas para volar; las jirafas, cuellos largos para comer de las partes altas de los árboles, etc.

Esto cambió radicalmente luego de la publicación de El origen de las especies, del naturalista británico Charles Darwin[1], el 24 de noviembre de 1859. En esta obra, Darwin presentaba una explicación del origen de las diferentes y abundantes formas de vida. Según Darwin, todo comenzó con una forma básica y simple de vida que durante su reproducción cometía algunos errores (mutaciones): por ejemplo, un animal que trepaba a los árboles presentaba una cola más larga. Este «error» le permitía tener un mejor agarre cuando un depredador lo perseguía. De este modo, sus oportunidades de sobrevivir mejoraban en comparación con las de los que tenían la cola más corta. Ya que los que tenían la cola más larga subsistían en mayor número, eran ellos los que más se reproducían. Debido a su reproducción, esa nueva ventaja era transmitida a la siguiente generación. Con el tiempo, irían apareciendo otros «errores» que se seguirían pasando a generaciones descendientes, hasta el punto en el que las diferencias serían lo suficientemente visibles como para reconocer por separado a dos especies distintas. Este proceso, que tardaría millones de años, fue presentado por Darwin como la «teoría de la evolución». Según él, era la fuerza de la naturaleza, y no Dios, la encargada de guiar el proceso de selección de los cambios en la especie, que la diferenciarán de su antecesora. A dicho proceso se le denominó «selección natural».

Uno de los daños colaterales que dicha teoría causó fue quitar al hombre del pedestal en el que se encontraba al saberse un ser privilegiado en toda la creación. Al Creador le había parecido buena toda su obra —«Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien»— (Génesis 1,12.18.21.25.30), pero quiso hacer algo muy especial con nosotros, algo que no hizo con nadie más: nos formó a su imagen y semejanza (Génesis 1,27). ¡Qué cosa tan hermosa! Pero Darwin anula esta revelación y nos deja al mismo nivel de cualquier otro ser viviente. Para Darwin, éramos simplemente producto del azar. Al contar con un poco más de suerte, terminamos con nuestra forma y capacidad actual mientras que otros, como el árbol de guayaba, terminaron con la suya. Nosotros tenemos inteligencia y el árbol tiene guayabas. Juegos del azar.

En los tiempos de Darwin, los ganaderos sabían bien cómo mejorar los animales que criaban. Al que estaba dedicado a la crianza de ovejas, le interesaba obtenerlas más lanudas. ¿Cómo podía mejorar su producción de lana? ¿Cómo podía obtenerlas más lanudas? Lo hacía cruzando el ovejo más lanudo con la oveja más lanuda y repitiendo ese proceso con las siguientes generaciones. Al cabo del tiempo, la descendencia era bastante más lanuda que sus ancestros. La inteligencia del ganadero era la que estaba guiando el proceso. Darwin decía en su obra que la selección natural era capaz de obtener el mismo resultado sin que interviniera ninguna inteligencia. ¿Qué pasaría, se preguntaba él, si en donde vivieran las ovejas se diera un invierno tan extremadamente crudo que causara la muerte por hipotermia de algunas de ellas? ¿Cuáles tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir? Las más lanudas, por supuesto. Al solo quedar ellas, se reproducirían entre sí. En caso de sucederse una serie de crudos inviernos, el resultado final sería el mismo logrado por el ganadero. La selección natural, y no una inteligencia, sería la encargada de guiar el proceso, concluía Darwin.

Pero Darwin fue mucho más lejos. Si se diera otra serie de alteraciones importantes en el medio ambiente en el que vivían estas ovejas, eventualmente las más lanudas llegarían a presentar diferencias tan notables con sus remotos antepasados que serían reconocidas como una nueva especie. Cada una de estas nuevas especies, a su vez, continuaría cambiando con el paso del tiempo y daría lugar a otras nuevas. De esta manera se explicaba el origen de todas las especies. Sin embargo, hubo dos grandes interrogantes que Darwin no pudo contestar:

- ¿Cómo se transmitía la información de los padres a los hijos?

- Si se supone que cada nueva especie es mejor que su antepasado, ¿por qué el 99 % de todas ellas se ha extinguido?

Es necesario explicar dos términos clave para continuar con este tema: «microevolución» y «macroevolución». Por microevolución se entiende la serie de cambios evolutivos que se producen dentro de la especie y cuyos resultados se pueden notar rápidamente, en unas pocas generaciones. Dos ejemplos «comprobados» de esta microevolución son las ovejas lanudas que consideré anteriormente y las diferentes clases de picos que presentan los pinzones, aves que fueron encontradas por Darwin en la isla Galápagos. Por macroevolución se entiende la serie de cambios evolutivos a gran escala que rompe la barrera de la especie dando lugar a una nueva. Ejemplos «inferidos» por Darwin de esta macroevolución son la ballena actual y su pariente cercano, el hipopótamo, que supuestamente hace cincuenta y cinco millones de años[2] eran el mismo mamífero de cuatro patas y cola, similar a una comadreja y del tamaño de un gato actual, llamado «indohyus». Lo que la inmensa mayoría de personas asocia a la teoría de la evolución es la macroevolución. Volveré a este tema más adelante.

Darwin nunca tuvo la intención de dar una explicación sobre el origen de esa primera forma de vida que dio comienzo a todas las especies. Él solo quería encontrar el porqué de la inmensa variedad de formas de vida que existen, en todas sus expresiones y escalas. ¿Por qué Darwin pasó por alto el importantísimo detalle del origen de esa primera forma de vida? Los biólogos de aquella época contaban con microscopios ópticos que les permitían ver los objetos aumentados hasta unas dos mil veces. Este aumento es nada si lo comparamos con el de los actuales microscopios electrónicos, que pueden ofrecer imágenes aumentadas hasta diez millones de veces. Cuando aquellos biólogos observaron muestras de células en sus microscopios ópticos, vieron una especie de líquido gelatinoso envuelto por una fina membrana. Llamaron «protoplasma» a ese líquido y lo diferenciaron del «núcleo», que se encontraba en el centro y tenía una masa diferente. ¿De qué estaba formado aquel líquido gelatinoso? No lo sabían con exactitud. Pero sus incipientes investigaciones apuntaban a una «gelatina» química sin ninguna estructura ni componentes funcionales perceptibles. Por esta razón, el enigma de la primera célula no ofreció mayor dificultad. A los biólogos les resultó fácil conjeturar que la Tierra primitiva se encontraba llena de toda clase de materiales químicos («caldo primigenio» o «sopa primitiva»[3]). Gracias a los factores ambientales favorables, estos materiales químicos se agruparon al azar en las cantidades adecuadas y dieron así nacimiento a la célula, que supo alimentarse, sobrevivir y reproducirse. El tiempo se encargaría del resto.

La teoría de la evolución está tan arraigada en la mente de las personas que ellas no admiten ninguna revisión o aclaración. Su rechazo a las nuevas evidencias encontradas por paleontólogos y biólogos en épocas recientes es automático.

La extrema rareza de las formas transicionales halladas en el registro fósil persiste como secreto comercial de la paleontología. Los árboles evolutivos que adornan nuestros libros de texto tienen soporte fósil solamente de sus hojas y nodos de sus ramas; el resto es inferencia, por razonable que sea, pero no es por la evidencia fósil[4]. (El énfasis es mío).

Aunque el registro fósil no ha probado la teoría evolutiva de Darwin (macroevolución), pues no se han encontrado los fósiles transicionales entre una especie y la otra, voy a poner a un lado este grave hecho y voy a asumir que la teoría es cierta. Voy a aceptar la hipótesis de que, a través de pequeñas y sucesivas mutaciones, una especie es capaz de convertirse en otra totalmente diferente. A pesar de esto, queda un problema sumamente importante por resolver.

Toda la teoría de la evolución (macroevolución) se basa en la premisa de que la célula comete errores (mutaciones) en su proceso de reproducción. Si dicho cambio le favorece a su supervivencia (selección natural), dice la teoría, la mutación pasa a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir que la célula es capaz de reproducirse? Quiere decir que posee la «información» necesaria para saber cómo hacer una copia de todas sus partes y crear un duplicado, proceso del cual resultan dos células iguales. Entonces, cabe preguntarse ¿cómo esa primera célula, que se formó por azar, adquirió la «información»necesaria para saber cómo reproducirse? ¿Cómo tomó la «decisión» de hacerlo? Esto es un problema sumamente complicado para los materialistas (ateos). No así para nosotros los creyentes.

Desde el punto de vista naturalista, a esa primera célula que contó con la información necesaria para «saber» cómo reproducirse y tomó la «decisión» de hacerlo le pasó lo mismo que al señor que iba distraído caminando por un despoblado bosque y cayó en un pozo de cincuenta metros de profundidad. Después de pensar por un largo rato sobre la forma de salir, al señor se le ocurrió una idea. Se dijo a sí mismo: «¡Fácil! Yo tengo en mi casa una escalera de cincuenta metros de largo. Así que lo único que tengo que hacer para salir de acá es traer la escalera y salir por ella». ¿Cuál es el problema con este planteamiento? Para poder traer la escalera que necesita para salir del pozo, el señor debe primero salir del pozo, que es precisamente el problema que pretende resolver trayendo la escalera. Toda la teoría de la evolución funciona una vez que la célula tiene la compleja «información» de cómo reproducirse, mantenerse viva y tomar «decisiones».

En el momento en que la célula adquiere «información», ella puede hacer muchísimas cosas. Esto es obvio, y tal vez mucho más en la era digital en la que estamos viviendo. Cuando usted le instala el sistema operativo Android o Windows o iOS a su teléfono celular y le instala aplicaciones, este puede hacer muchísimas cosas también. La célula, por su parte, necesita un «sistema operativo» y una gran cantidad de «aplicaciones» para poder, a partir de ahí, hacer muchísimas cosas: buscar la forma de alimentarse, de procesar nutrientes para mantenerse viva; de autorrepararse; de crear otras células con distintas funciones, y de reproducirse. ¿De dónde salió esa primera y enorme cantidad de información?

Aplicando el mismo método científico que utilizó Darwin para tratar de reconstruir el remoto pasado[5], podemos entonces preguntar ¿cuáles son las fuentes, conocidas por el hombre, capaces de producir esa información inicial? La única respuesta es la inteligencia.

Hasta mediados del siglo pasado, los biólogos sabían que las proteínas estaban formadas por cadenas de aminoácidos y que estas cadenas ejecutaban las funciones más críticas dentro de la célula para preservar la vida. Por ejemplo, las cadenas de aminoácidos le indican a la célula, durante la reproducción, cómo hacer para que la nueva célula sea de piel y no de hueso. Cuando hay una herida, las células que se encuentran alrededor de ella producen una proteína anticoagulante que se transforma en un sellante al entrar en contacto con el oxígeno. Simultáneamente, otras células están produciendo piel y músculo. De este modo, las células reparan la herida causada.

Una célula utiliza miles de proteínas para ejecutar todas sus funciones. Los biólogos pensaban que lo que diferenciaba a una proteína anticoagulante de, por ejemplo, una de colágeno era simplemente el número de aminoácidos. El total de aminoácidos en una célula varía dependiendo de su función. Así, la proteína de la levadura tiene unos 466 aminoácidos mientras que la proteína que le da flexibilidad a los tejidos (titina) tiene cerca de 27 000. Los biólogos pensaban que el azar era capaz de explicar el origen de las cadenas de aminoácidos. Si la cadena tiene un determinado número de cada aminoácido, ella constituye una proteína X y no una Y. Esa concepción quedó totalmente falseada en 1951, cuando Frederick Sanger[6] descubrió que las proteínas debían tener aminoácidos en un orden determinado para ser completamente funcionales. No bastaba con que tuvieran el número exacto de cada aminoácido; el orden era crucial. Es decir que las proteínas no solo eran complejas —por el gran número de aminoácidos— sino específicas —por el orden requerido—.

Permítame explicarle lo que esto quiere decir con un ejemplo que le pueda resultar más familiar. Asumamos que existen veintiséis aminoácidos que pueden formar proteínas[7]. Siendo veintiséis, puedo asociar cada uno de ellos con una letra distinta de nuestro alfabeto. Antes del descubrimiento de la especificidad de las proteínas, los biólogos habrían pensado que las siguientes dos cadenas de aminoácidos (representados en letras) eran la misma proteína:

- «leazcitsoaeulle»

- «clielaosualztee»

Las dos contaban con igual número de aminoácidos (representados aquí por letras): dos letras «a», ninguna «b», una «c», ninguna «d», etc.

Sanger descubrió que, para que esa proteína pudiera hacer su trabajo correctamente (ser funcional), los aminoácidos que la formaban deberían estar un orden determinado; es decir, que la cadena debía seguir una secuencia específica, por ejemplo: «El cielo está azul». Esta nueva cadena tiene el mismo número de cada una de las letras que las dos cadenas anteriores, pero tiene un orden inequívoco, exacto y preciso. Este orden entrega un mensaje inteligible que podemos entender y procesar con nuestra inteligencia. Cualquier alteración en el orden destruye el mensaje (la información) que se está entregando. Es lo mismo que ocurre en un lenguaje escrito: las letras del alfabeto deben ordenarse de una manera específica para transmitir la información que se desea. No sirve cualquier orden. Entonces, la pregunta que se hicieron los biólogos fue ¿cómo conoce la célula el orden exacto en que se deben organizar los aminoácidos para componer una determinada proteína?

Decía anteriormente que un organismo requiere de miles de diferentes clases de proteínas para poder funcionar. Una de las más pequeñas está compuesta por ciento cincuenta aminoácidos. Si solo existen veinte diferentes clases de aminoácidos que pueden formar parte de una proteína[8], ¿cuál sería la probabilidad de que esta se formara por puro azar? El total de posibles permutaciones es 20150 que equivale a 1 × 10195. Es decir que la probabilidad de que la proteína se hubiera formado por azar es solo una entre 1 × 10195 (Apéndice B). Sabemos que la vida apareció hace unos tres mil ochocientos millones de años (es decir, 1,9 × 1017 segundos). Si divido el total de tiempo de existencia de la vida en el planeta entre el total de permutaciones, obtendría el número de permutaciones por segundo que se tendrían que «ensayar» para obtener la correcta. El resultado es 1 × 10177. Es decir que, en este caso, la célula tendría que mantenerse viva por tres mil ochocientos millones de años y hacer 1 × 10177 intentos por segundo para que, por azar, se formara la proteína correcta. En caso de lograr estos dos imposibles (vivir esa cantidad de tiempo y hacer esos intentos cada segundo), tenga presente que hace falta generar miles más de otras proteínas cuyas cadenas de aminoácidos tienen en promedio unos dos mil quinientos aminoácidos. Así que el azar no es el camino, es la «información». Pasar de una célula primitiva a un humano requiere de mucha información, no de la acumulación de errores. ¿De dónde adquiere la célula esta información?

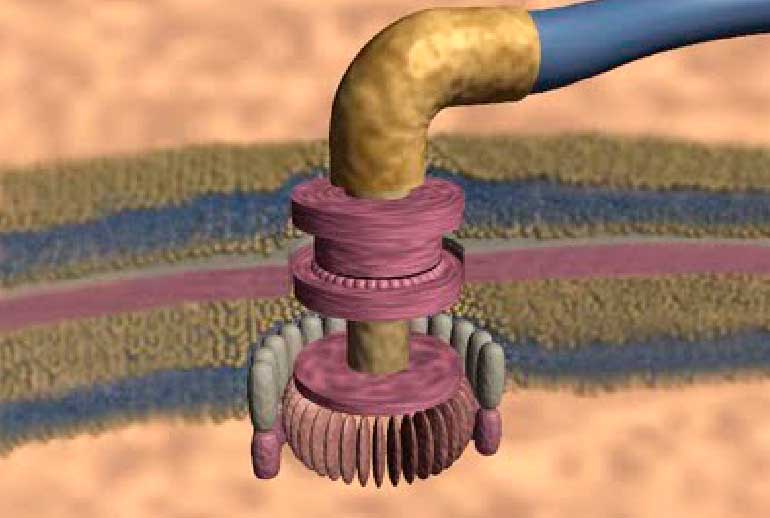

La respuesta llegaría dos años más tarde, en 1953, cuando los biólogos moleculares Francis Crick[9], James Watson[10] y Rosalind Franklin[11] descubrieron la estructura molecular del adn[12] y su papel en la transferencia de información en la materia viva a través de un código genético escrito en él. La famosa estructura de doble hélice —que parece una escalera enroscada— que todos conocemos por adncontiene las instrucciones genéticas necesarias para construir las proteínas.

Cada uno de esos «escalones» (bases) es en realidad una unidad básica de información. Cada base puede estar compuesta por uno de cuatro químicos diferentes: Adenina, Guanina, Timina y Citosina (A, G, T y C). Estas bases son el equivalente a los ceros («0») y los unos («1») en el código binario digital de los computadores. Tres «escalones» consecutivos equivalen a un determinado aminoácido[13]. Así que el adn es ciertamente el libro de instrucciones con todas las recetas necesarias para formar cada una de las miles de proteínas que necesita un organismo para su funcionamiento.

Cuando la célula debe generar una proteína coagulante porque usted sufrió una herida, ella «sabe» qué parte de la cadena de tres mil millones de «escalones»[14] en el adn (gen[15]) debe activar para crear una copia (arn[16]) de toda esa sección (transcripción). Luego, esa cadena se autocorrige (serie mensajera de arn) y sale del núcleo, a donde están los ribosomas. Los ribosomas están encargados de «leer» de tres en tres esos «escalones», buscar el respectivo aminoácido y pegarlo con el anterior. Así se forma la cadena exacta que le fue ordenada hacer.

Tres mil millones de letras en el adn humano es muchísima información. Esto equivale a una persona tecleando en un computador sesenta palabras por minuto, ocho horas al día… durante cincuenta años. El adn de una simple ameba unicelular contiene hasta cuatrocientos millones de bases de información genética, lo suficiente para escribir ochenta libros de quinientas páginas cada uno. Bill Gates, el fundador de Microsoft, dijo en una ocasión: «El adn es como un programa de computador, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software jamás creado». Le podríamos preguntar a Bill Gates, ¿un programa se crea solo? ¿Todas las aplicaciones instaladas en su teléfono celular, más el sistema operacional, pueden crearse a punta de producir millones de combinaciones de ceros y unos por segundo, al azar, hasta que formen una secuencia que su teléfono celular sea capaz de ejecutar para que usted pueda interactuar en Facebook o enviar mensajes por WhatsApp, o tomar fotos y editarlas, o hacer compras en línea, o jugar Solitario, o filmar videos, etc.?

Si bien es cierto que los protobiólogos[17] han propuesto una buena cantidad de teorías sobre el origen y la evolución de la primera célula —incluyendo la del origen extraterrestre—, ellos están resolviendo un acertijo químico. Pero el fondo de las preguntas que he formulado se refiere a cómo algo puede ser intrínsecamente un «buscador de un fin», cómo la materia es dirigida por el procesamiento de códigos, que solo es posible en un contexto inteligente. Dejar esa tarea a los protobiólogos es como querer explicar un libro describiendo los procesos químicos y físicos que intervienen en la elaboración del papel y de la tinta y en la adherencia de la tinta al papel, pero ignorando por completo que esa tinta forma símbolos reconocibles por la inteligencia y que tiene como finalidad entregar un mensaje que registramos como información. El premio nobel de medicina George Wald[18], siendo aún un ateo acérrimo, escribió en 1954 para la revista Scientific American:

La opinión generalizada era creer en la generación espontánea; la otra alternativa era creer en la creación sobrenatural. No hay una tercera posición.

La mayoría de los biólogos modernos, habiendo examinado con satisfacción la caída de la hipótesis de la generación espontánea, aún no están dispuestos a aceptar la creencia alternativa de la creación especial, quedándose sin nada… Cuando se trata del origen de la vida solo hay dos posibilidades: creación o generación espontánea. No hay una tercera opción.

La generación espontánea fue refutada hace cien años, pero eso solo nos lleva a una sola conclusión diferente: la de la creación sobrenatural.

No podemos aceptar eso por razones filosóficas, por lo tanto, escogemos creer lo imposible: ¡que la vida surgió espontáneamente por casualidad! (El énfasis es mío).

Cuatro años después, en un artículo titulado «Biología e innovación» publicado en la revista Scientific American, Wald repetía su argumento. De forma insensata, rechazaba la «única conclusión posible» (Dios) y aceptaba lo que es «científicamente imposible» porque no quería admitir la existencia de Dios:

La generación espontánea, [la idea de] que la vida surgió de la materia inerte, fue algo refutado científicamente, hace 120 años, por Louis Pasteur y otros. Eso nos deja con la única conclusión posible de que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios.

No aceptaré eso filosóficamente, porque no quiero creer en Dios; por lo tanto, elijo creer en lo que yo sé es científicamente imposible; la generación espontánea como algo surgido de la evolución. (El énfasis es mío).

Durante la década de 1980, en su artículo «La vida y mente en el universo y en el discurso» —leído por Wald ante el Primer Congreso Mundial para la Síntesis de Ciencia y Religión (1986), celebrado en Bombay— señaló:

Llego al fin de mi vida como científico enfrentando dos grandes problemas. Ambos están arraigados en la ciencia, y me aproximo a ellos solo como científico. Sin embargo, creo que ambos están irrevocablemente —por siempre— inasimilables como ciencia, y eso es duramente extraño ya que uno implica la cosmología, el otro, [el origen de] la consciencia.

El problema de la conciencia era difícil de evitar por alguien que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando los mecanismos de la visión. Hemos aprendido mucho, esperamos aprender mucho más, pero nada de eso trata, o ni si quiera apunta, al sentido de lo que significa ver.

Nuestras observaciones del ojo humano y del sistema nervioso y la de las ranas son básicamente parecidas. Yo sé que yo veo, pero ¿una rana ve? Reacciona a la luz, también lo hacen las cámaras, las puertas de garaje, cualquier número de dispositivos fotoeléctricos. Pero ¿ve? ¿Es consciente de que está reaccionando?

No hay nada que pueda hacer como científico para contestar a esa pregunta, no hay manera en que yo pueda identificar la presencia o la ausencia de consciencia. […]. La consciencia me parece completamente impenetrable para la ciencia.

El segundo problema está relacionado con las propiedades especiales de nuestro universo. […] Tenemos sobradas razones para creer que nos encontramos en un universo permeado por vida, en el que la vida surge inevitablemente, con el tiempo suficiente, cuando se dan todas las condiciones que la hacen posible. […] ¿Cómo es que, con tantas otras opciones aparentes, estamos en un universo que posee justo ese peculiar conjunto de propiedades que hacen posible la vida?

Se me ha ocurrido últimamente —debo confesar que, al principio, con cierto espanto de mi sensibilidad científica— que ambas cuestiones deben ser tratadas de forma hasta cierto punto congruentes. Es decir, mediante la suposición de que la inteligencia, en lugar de emerger como un subproducto tardío de la evolución de la vida, en realidad ha existido siempre como la matriz, la fuente, […]. Es la mente la que ha compuesto un universo físico capaz de desarrollar vida, capaz de producir evolutivamente criaturas que saben y crean: criaturas que hacen ciencia, arte y tecnología. (El énfasis es mío).

Si un ateo llegara a una isla que presume desierta y encuentra labrada en la arena la inscripción «bienvenido», por ningún motivo pensaría que esos símbolos aparecieron ahí por pura casualidad, que el ir y venir de las olas labró el mensaje en la arena. Claramente, esa secuencia de códigos fue el producto de una inteligencia que quiere transmitir una información. Ahora, podríamos hacerle a esa persona la siguiente pregunta: si reconoce sin lugar a duda que la única fuente capaz de generar esa pieza de información codificada de diez caracteres de longitud es la inteligencia, ¿por qué no aceptar lo mismo para una cadena de información codificada, no de diez caracteres, sino de tres mil millones, como la de nuestro adn?

[1] Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809-Down House, 19 de abril de 1882) fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de aquellos que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Esta idea está justificada con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza en su obra El origen de las especies.

[2] Los esqueletos más antiguos de las ballenas que se han encontrado son de hace cincuenta millones de años, en lo que hoy es Pakistán; los de hipopótamos son de hace quince millones, encontrados en el sur de África.

[3] «Caldo primigenio», también llamado «primordial»; «caldo primitivo», «primario», «de la vida»; «sopa primitiva», «prebiótica» o «nutricia», entre otras denominaciones. Se trata de una metáfora empleada para ilustrar una hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta.

[4] La cita proviene del libro Historia natural, de Stephen Jay Gould (1941-2002). Gould fue un destacado paleontólogo, biólogo evolutivo e historiador de la ciencia estadounidense. También fue uno de los escritores de ciencia popular más influyentes y leídos de su generación. Gould pasó la mayor parte de su carrera enseñando en la Universidad de Harvard y trabajando en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

[5] Consistía en buscar la causa (fuente) más lógica de explicar la existencia de un determinado fenómeno. Si excavando la tierra encontraba un extensa y profunda capa de ceniza, se preguntaba ¿qué fuente conocida por el hombre es capaz de generar tal capa? La respuesta más lógica era un volcán, ya que sabemos que solo un volcán es capaz de explicar esa capa de ceniza de esas características.

[6] Frederick Sanger (Rendcomb, Inglaterra, 13 de agosto de 1918-Cambridge, Inglaterra, 19 de noviembre de 2013) fue un bioquímico británico laureado dos veces con el premio Nobel de Química.

[7] Los aminoácidos proteicos, canónicos o naturales son aquellos que están codificados en el genoma. Para la mayoría de los seres vivos son veinte: alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptófano y valina.

[8] Véase dos notas arriba.

[9] Francis Harry Compton Crick (8 de junio de 1916-28 de julio de 2004) fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. Recibió, junto a James Dewey Watson y Maurice Wilkins el premio Nobel de Medicina en 1962 «por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos desoxirribonucleicos (adn) y su importancia para la transferencia de información en la materia viva».

[10] James Dewey Watson (Chicago, 6 de abril de 1928) es un biólogo estadounidense.

[11] Rosalind Elsie Franklin (Londres, 25 de julio de 1920-Londres, 16 de abril de 1958) fue una química y cristalógrafa inglesa. Contribuyó a la comprensión de la estructura del adn con las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula. También contribuyó a la comprensión del arn, de los virus, del carbón y del grafito.

[12] El adn es la biomolécula que almacena la información genética de un organismo. Se trata de un ácido nucleico. Concretamente el ácido desoxirribonucleico. Consiste en una secuencia de nucleótidos, compuestos a su vez por un grupo trifosfato, una pentosa, conocida como desoxirribosa, y cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Citosina, Guanina y Timina). La estructura del adn es una doble hélice, compuesta por dos cadenas complementarias y antiparalelas.

[13] Con una sola base podría escoger solo cuatro aminoácidos, con dos bases podría escoger dieciséis aminoácidos y con tres puede escoger hasta sesenta y cuatro.

[14] Cada célula del cuerpo humano (con la excepción de los glóbulos rojos) contiene una secuencia de adn de tres mil doscientos millones de letras de longitud; es decir, dos metros de adn (un trozo de adn de un milímetro de longitud contiene una secuencia de pares de bases de más de tres millones de letras).

[15] El gen es la unidad funcional de herencia. Tradicionalmente se ha considerado que un gen es un segmento de adn que contiene la información necesaria para la producción de una proteína que llevará a cabo una función específica en la célula.

[16] El arn es otro ácido nucleico; en concreto, el ácido ribonucleico.

[17] Los protobiólogos son los que estudian las estructuras biológicas más pequeñas.

[18] George Wald (Nueva York, 18 de noviembre de 1906-Cambridge, Massachusetts, 12 de abril de 1997) fue un científico estadounidense conocido por su trabajo con pigmentos de la retina. Ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina junto a Haldan Keffer Hartline y Ragnar Granit en 1967.